简介:

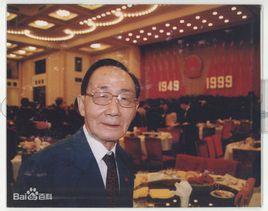

曹德旺,1946年5月出生,福建省福清市人,福耀玻璃集团创始人、董事长。 1987年成立福耀玻璃集团,目前是中国第一、世界第二大汽车玻璃供应商。他是不行贿的企业家,自称没“送过一盒月饼”,以人格做事;他是行善的佛教徒,从1983年第一次捐款至今,曹德旺累计个人捐款已达60亿元,认为财施不过是“小善”。2009年5月,曹德旺登顶企业界奥斯卡之称的“安永全球企业家大奖”,是首位华人获得者。 2014年12月,首部自传性著作《心若菩提》正式出版。展开全部)

张庆,出生于重庆市云阳县南溪镇,毕业于重庆三峡学院,中国内地男演员。 2021年发行了个人单曲《年轻就燃》走红。2021年2月12日,发行单曲《苒笑倾城》。

歆芮瑶(Xin RuiYao),本名蒲凌云,汉族,中国内地流行乐男歌手、作词人、作曲人、艺人、录音师、混音师、音乐制作人。

郭佳华,2005年出生于河南,粤语男歌手,作曲,艺人,第一个原创歌曲《宇宙律动》。2023年9月18日发行《儿时的孤单》专辑。

Christopher Martin是一名演员,主要的作品有《Ultimate Jordan》、《难兄难弟》等。

Christopher Reid是一名编剧,代表作品有《午宴之歌》。

Dana Andersen是一名演员,代表作品有《恐怖地带》、《欢喜俏冤家》等。

Gene Butler,是一名演员,代表作有《Ginger Ale Afternoon》等。

Hadi Saeedi是一名演员,代表作品有《闭幕》、《越位》等。

Maryam Moqadam,演员,主要作品《闭幕》、《思维有别》。

Alan Rowe Kelly是一名演员、导演、编剧、制作人,作品有《别忘角落看》、《分割人生》等。

波兰小说家。1895年出版短篇小说集《鸦和鸱要啄啐我们》和《故事集》后获得声誉。代表作品是长篇历史小说《灰烬》(3卷,1904),描写19世纪初波兰军团参加拿破仑战争的情况。主要作品还有:《西萨福斯的苦工》、《与魔鬼斗争的三部曲》、(包括《犹大的谈话》、《旋风》和《仁爱》)《罪恶史》、《早春》等。

黄嘉伟,男,1983年出生,毕业于广州美术学院雕塑系,漫画作品有《冷冻街》、《孤儿院》、《远方都市》、《倒悬的天空》、《第三国》等,其《伢三》、《ZAYA》等作品已在法国出版。黄嘉伟凭借超强的实力在漫画界迅速“走红”。第一部作品是2004年的<>,于2008年在法国出版。2018年5月,杜雨微承认插足黄嘉伟与邹筠的婚姻。

头发是橘色(遗传自亡母真咲的头发),瞳孔棕色,高中1年级生。父亲黑崎一心是开业医生(其实黑崎一心也是死神),有两个妹妹游子和夏梨。 拥有能“看”“听”及“触”和“说”的高级灵体的能力者,日子平凡。不知是命运还是阴谋,在渡过了15年的人间生活后,在宿命的某日,一护与一个叫朽木露琪亚的女死神相遇了。 被虚袭击的时候从露琪亚中得到死神的力量,以后代替她代理死神的工作。从死神化前开始灵力已经相当高(潜在的力量也相当高),且自身也潜在死神的能力自露琪亚给予的死神力量被消去后,受浦原喜助的帮助唤醒自身死神的能力。 从此黑崎一护身边所有该与不该的都翻天覆地。失去了心的人会变成虚,普通灵魂称为灵。

莉萝,出自于美国迪士尼动画《星际宝贝》,是个可爱的夏威夷小女孩,史迪奇的主人和朋友。

Philoctetes/Phil中文名称:菲洛斯/阿菲。人小志气却不小,阿菲一直希望自己能够教出一名真正伟大的英雄,以致于众神将以星宿来纪念。无奈众多,但最终都无一不让阿菲失望,直到有一天小海格力斯带着爱骑帕格斯出现在他的面前,沉心多年的斗志终于再次唤醒,成就一切的就是他了!

库斯德是一个年轻,还挺英俊的国王,最重要的是,他非常傲慢、势力,但是后来他被他的大臣伊斯玛(Yzma)所害,“失业”,还丢失了自己的样子——变成了一只骆马,而在他是一只骆马的时候,他却——从一个叫做贝查(Pacha)的农民那里——学到了最重要的东西——这个叫贝查的农民最大的目标就是让他的家庭健康快乐。最后,在贝查的帮助下,库斯德重新夺回了王位,并且变成了一个好国王,治理着他的王国.......

阿蒙 是一个多义词,请下面的人物中查找您所需要的信息 1天津广播电台文艺台主持人阿檬2 长篇漫画《魔法猪世纪》里的主角小猪阿檬

高桥启介,日本漫画家重野秀一作品《头文字D》中的人物。他是高桥凉介的弟弟,年少时曾做过暴走族的老大,后经哥哥教导和指教,对赛车产生浓厚的兴趣,并成为Red Suns车队的第二把交椅。就读于群马县某私立大学,跟哥哥不同的很不擅长理论分析,而且房间乱得可怕。除了车子是之外,头发也染成金,也常穿的衣服。在头文字D动漫中他是第一位与藤原拓海交手的车手,有着执著和不服输的性格,一直把拓海视为最大竞争对手。

扁嘴伦是中国动画《喜羊羊与灰太狼》中的一个多次出场的角色,是一只会唱歌的鸭子。在羊村,他的崇拜者是众羊。

希瑞是美国FILMATION公司1985年推出的一部长篇动画作品《非凡的公主希瑞》中的主角,本名阿多拉,希曼的亲妹妹,水晶城堡的捍卫者。

木野真琴,是著名的日本动漫《美少女战士》中的主要人物之一。动画版的日语配音演员是筱原惠美,写实版的演员是安座间美优。木野真琴的真实身份是水手木星(即Sailor Jupiter),外在身分则是就读于十番区中学二年级的一名普通初中生。真琴虽然说话声音宏亮,口气还有点男生的感觉,加上其力气大,常让人误会是个粗暴的人;但实际上却是个内在相当女性化,个性相当温柔的女孩子。虽然她的成绩跟小兔一样不大理想,但她在有关家政方面的料理、手工、园艺都很拿手,常令小兔等人羡慕不已。

雪村千鹤(ゆきむらちづる),出自《薄樱鬼》,为该作品的主人公。雪村千鹤,是在江户长大的兰学医者(即西医)的女儿。父亲纲道原本应该是与女儿分开后在京都工作的。因为联络不上父亲而担心的千鹤前往京都探访。千鹤在那里所看见的是,与饥渴地寻求鲜血的妖怪所战斗并制伏他们的新选组的队士们。

佐仓枫子(KaedekoSakura) 声优/ 前田千亚纪,日本游戏心跳回忆中角色有点失败,喜欢运动的棒球部干事,非常喜欢帮助、照顾他人的少女,由于喜欢运动而加入了棒球部。不过有时因过于紧张而遭到失败。。。。。。

巧克莉化名:加藤桑高娜加藤巧克莉 ,是《魔女的考验》(シュガシュガルーン) 又名《魔界女王候补生》主角。口头禅:谁不听我话,当心我扁他!小心我扁你! 喜欢吃的食物:吃悟做的牛角面包。 人物简介:闪耀着祖母绿的大眼睛,是个很可爱的女孩子,而且很开朗,有些暴力。是传说中的魔女席娜蒙的女儿,在魔界很受欢迎,但由于大胆的性格,所以在人间班级里的男生都很害怕她。因此拿到的心很少。但和女同学的关系好的不得了,在第一次期中考试的时候,因为女同学都很喜欢她,所以拿到了很多的彩虹色的心。

蒋栋荣,男,上海青浦人,中科院上海天文台研究员,曾获国务院政府特殊津贴,曾任上海天文台创新团组的首席研究员。现担任国家天文台射电天文重点实验室学术委员会主任,欧洲VLBI网programcommittee成员,是活动星系核的VLBI研究的学科带头人。

弗雷德·霍伊尔(Sir Fred Hoyleu200e,1915年6月24日—2001年8月20日),英国著名天文学家。 霍伊尔1915年出生于英国约克郡宾利。青年时期的霍伊尔思维独特,经常藐视各种规章制度。在当地文法学校毕业后,霍伊尔进入...

汤海明,男,著名天文科普人。从小时候就是一个天文发烧友。2004年为了从事天文他放弃了原先的外企工作,投身到了上海天文台的科普宣传工作当中。他希望通过自己的工作让更多人能够接触天文、认识天文、热爱天文。现任 中国科学院上海天文台科学传播工作室科普主管, 上海市天文学会副秘书长。负责 上海天文博物馆的管理及天之文中国天文科普网的建设与管理工作。参与第六版《十万个为什么·天文卷》的编写工作。多次组织 天文爱好者进行天文科普观测活动及大众 路边天文观测活动。在国内首先建设了天文直播频道,并多次成功的对天象现象、科普活动进行 网络视频直播。

赵文琦于1989年生于京津之交河北廊坊市。擅长听音、业余习得作曲,爱好古典音乐、天文、科幻等。五岁始学习手风琴,96年10月获天津音乐学院考级证书。99年曾于姜杰钢琴城进行过短期进修。2002年开始学习古筝,师从早春古筝学校校长王锐、马长山老师系统学习器乐和理论,并于二老家中接受其子马祥云(中国人民解放军军乐团总指挥)音乐人生的熏陶,从此音乐生涯开始腾飞。曾荣获首届中国音乐学院古筝考级大赛一等奖等。

Charon(卡戎)是天文学术语,是冥王星外一颗矮行星。离冥王星19,640 千米,直径: 1172 千米,质量: 1.90×10^21 千克。Charon是以神话中的人物命名的,他专门摆渡死者通过River Styx冥河来到冥界。

张天文,字瀚清,号熹微堂主人,男,1953年生。祖籍河南新安县,中国书法家协会会员、中国书画家协会常务理事、中国书法学会理事、北京长城书画院副院长,北京国防大学耕砚堂书画院艺术顾问。

王小亚,女,1969年9月生,籍贯陕西,上海天文台副研究员。1992年毕业于南京大学天文系,1992.7起在陕西天文台从事天体测量和星表工作。

东京都出生,东京帝国大学理学部毕业。历任国立科学博物馆物理学和化学研究部长和天文博物馆五岛天象仪的馆长等。曾出版过多本著作。

伊卡鲁斯是希腊神话中的人物。希腊神话充满这类人生境遇大起大落的故事,描述人们忘记自己本性时,会面临什么样的下场。其中伊卡鲁斯(Icarus)(也就是天界篇里的斗马)的故事最具有警世教化的涵意。另有以伊卡鲁斯命名的小行星。

布施哲治(1970年 - ),日本天文学家。布施 哲治(ふせ てつはる、1970年 - )、美利坚合众国夏威夷州居住的日本的天文学者。专业是太阳系天文学、特别从事彗星和やエッジワース?カイパーベルト天体等的小天体的研究。神奈川县横浜市...

严镜海不仅是传统武术的高手,更是健身方面的专家。

人物基本资料 中文名: 史蒂文·西格尔 英文名: Steven Seagal 性别:男 生于:1951-04-10 出生地:Lansing, Michigan, USA 昵称:The Great One 其他名:Steve Seagal|Steven Seagel|Steven Segal 身高:193cm

考克莱(Kaoklai)又名高兰,出生于1983年9月13日,泰拳顶级高手、K-1高手,被称为“飞膝王子”。考克莱身经百战,曾经与参加过世界功夫王争霸赛的边茂富过招,有关对他“秒杀中国选手”、“中国武术不堪一击”等言论已在网上流传。他参加过多场比赛,获得2003年泰国加隆喃重量级冠军、2004年K1GP韩国分站赛冠军、2007年欧洲K1gp亚军、2008年IKKC泰拳世界冠军等荣誉。

袁修刚,道号:师懋(mào),1971年2月13日出生于湖北省黄石市阳新县,武当山三丰派第十五代武术传人,武当三丰派联谊会常务副会长兼秘书长。

仝冰冰(tongbingbing),河南人,中国动作明星演员,少林寺第三十四代弟子。叶问第三代传人,宋氏通背拳第四代传人,李小龙武道馆馆长,他从小就模仿李小龙。他被誉为是〝翻版的李小龙〞,代表作有|《李小龙双节棍传奇》。《黑拳迷雾》等。2018年5月1日,执导系列电影《神都少年》。

2008年11月,孙梓坚参加了第三届全国武林大会的比赛,获得:刀术和集体拳术二项冠军,精彩的演练得到来自全国26家武林掌门人的好评,并被武林泰斗朱鹤亭老先生赞誉为“中国最小的大刀王”。

严咏春(女),其父严二,清乾隆(1735-1795)时期人士,广东人,善南拳。 根据咏春拳一代名师叶问所述:清康熙年间,广东人严二因事被诬告,面临牢狱之灾。其时严妻已经亡故,遂携女严咏春远徒四川大凉山山底,以卖豆腐为生。

郝长伟,嵩山少林武术职业培训学院院长,登封市少林军校校长,(预备役少校军衔)嵩山少林精武院常务院长。

何松吉,男,1944年农历7月5日生于中国吉林省扶余县,中国著名八极拳拳师,收录于《中国民间武术家名典》。1957年于中国吉林省长春市初次接触中国传统武术,学习少林拳。1963年拜谭吉堂为师,习练八极拳法至今。自1976年至1989年这十三年间,曾先后跟随霍庆云、齐德昭、张跃全三位师叔伯学习八极拳法之器械套路等。

中文名:甄子丹外文名:Donnie Yen国籍:中国美国出生地:中国广东出生日期:1963年7月27日职业:导演、演员、动作指导毕业院校:什刹海体育运动学校代表作品:《叶问》《杀破狼》《导火线》《特殊身份》《3D急冻奇侠》主要成就:台湾电影金马奖最佳动作设计香港电影金像奖最佳动作设计全球华语榜中榜亚洲影响力演员华表奖优秀境外华裔男演员奖身高:169cm爱好:武术,电影,音乐最喜欢的乐器:钢琴偶像:李小龙

方七娘,清代奇女子,创立白鹤拳 武功高强,美貌动人。白鹤拳,与太祖拳、罗汉拳、达尊拳、行者拳齐名,并称南少林五祖拳。白鹤拳是一种很特殊的南拳,尤其是双手的动作亲像白鹤双展翅,主要是流传在泉州永春,所以又称为永春拳。

邓长城,绰号“山狼”,80年代生人,5岁习武至今,四川苍溪人。影视动作演员、武术教练、影视动作表演专业大学特聘青年教授。先后毕业于成都体育学院武术系、北京电影学院表演系。国家一级运动员、一级武术裁判员、武术五段、跆拳道黑带四段,曾荣获省级及全国18个武术冠军。

谷尚尉,籍贯浙江省温州永嘉县西源乡岩舟村人,但谷尚尉并不出生在岩舟村。20多年前,谷尚尉的母亲周寿花和父亲谷祥弟出门创业,排行老四的他就出生在创业地——河南洛阳。

高盛鹏,演员,曾在2004年参演了两部电影,分别是由杨紫琼、任贤齐、李冰冰主演的《飞鹰》和张柏芝、谢霆锋、张东健主演的《无极》,一举成为当时著名的武打童星。随后由于家庭意愿暂时放下影视,专心学习。在沉淀了8年之后,出演了由孙瑜导演的年代功夫爆笑喜剧《罗汉村》饰演张德义一角,重新开始了自己的演艺生涯。在2013年成功考进了北京电影学院表演系,超强的武术功底,精湛的演技,必将再次掀起新一轮电影佳话。高盛鹏,被业内人士一致誉为中国第二洪金宝。

男,1931年出生,祖籍惠来县葵潭镇。1959年到香港定居,现任香港益丰集团公司、香港葵铿皮草皮革有限公司、香港其仕企业(国际)有限公司董事长,香港慈云间董事局永远主席,香港惠来同乡会永远名誉会长,香港潮州商会会董,香港汕头商会永远会长,政协揭阳市第一届委员会副主席。1991年被授予“汕头市荣誉市民”。1996年被授予“揭阳市荣誉市民”。

叶传林,转业军人、退伍企业家、慈善家。转业前他一直在部队养猪场任场长。1998、1999两年,全国养猪业一直很低迷,养猪业步履维艰。加上我国大豆主要依靠进口,价格忽高忽低,以豆粕为原料的生产企业纷纷倒闭,养猪场经营非常不稳定。怎样摆脱养猪业的困境,使猪饲料摆脱对大豆的依赖呢?“必须研究出替代大豆蛋白的新型饲料添加剂!”叶传林暗下决心。结合自己多年在部队的养猪经验,经过四年时间的刻苦钻研,2002年,豆粕的替代品平衡蛋白终于研制成功。

黄道益,1919年生于台山市白沙镇朗溪型洞里,香港黄道益活络油创造者、知名的中医师、香港著名实业家和慈善家。黄道益饮誉香港,事业有成,其业务拓展至国内及东南亚、美、加、澳等地。他慈善为怀,积德行善,晚年以扶贫济世为己任,以热心公益,造福桑梓为乐。

嘉倪2006年参加《寻找紫菱》,并获得冠军。后出演了《又见一帘幽梦》等多部影视剧。2007年凭《又见一帘幽梦》获新浪电视剧第三季度最佳女演员奖,北京电视台影视盛典“影视新秀”奖。

常景兴,吉林长春人,毕业于北京大学经济学专业,高级工程师、高级经济师,曾师从中国著名经济学家厉以宁教授,连续多年被评为优秀企业家。因其在社会公益方面的特殊贡献,被联合国授予科学与和平使者奖,并遴选为十届五次全...

范止安,1916年生于江苏如皋。1937年就读上海大夏大学,届时加入中国国民党。1943年前往重庆述职,同年铨叙陆军少将。1945年抗战胜利,参与接管上海工作。1948年申请退除军役居上海。1950年夏携眷定居香港。1965年创办“新亚洲出版社”。范止安先生是我国北宋名臣范仲淹的三十世孙,是香港出版界知名人士,热心于公益和教育事业。先生于2006年11月19日仙逝。

原名亨利·德·格鲁埃,1912年出生在法国里昂一个富庶和幸福的商人家庭。在19岁的时候,格鲁埃把父亲遗留给他的所有遗产捐给了穷人后加入了天主教的嘉布遣修会,成为一名修道士。后转到格勒诺布尔的一个教区担任神父。1954年2月1日中午12点,皮埃尔神父通过法国的卢森堡电台发表了讲话,皮埃尔神父不仅筹集了大笔的资金和物资来帮助那些饥寒交迫的流浪者,也为自己获得极高的声誉。2007年1月22日,皮埃尔神父与世长辞,享年94岁。

宋祖荣,出生于湖南湘西土家族苗族自治州古丈县,聋哑人,中国民族唱法女高音歌唱家宋祖英的弟弟。宋祖荣毕业于长春大学特殊教育院美术系,创立个人美术事变室,并应邀为一些影视剧组作美工工作。2015年1月17日晚,宋祖荣出任山西海归协会“慈善大使”。

杨华阳,香港奔达集团董事长。10多家境内外企业法人代表或董事,1983年创立奔达,作为奔达的创始人,杨华阳董事长始终坚持“科技先导、品牌战略、实业扎根、贸易运作”的经营理念。从事纺织行业至今28年,被港台纺织业界称为“海马毛大...

吴端彪,福建万利集团董事长。他嫁女,不但为女儿准备了上亿嫁妆,还将1500万人民币捐于当地的慈善事业。2012年12月30日上午,网友大晒万利集团董事长风光嫁女的图片,并称将开“8天流水席”。图片显示,嫁妆包括四盒黄金首饰,两千万元存折,位于泉州财富广场商铺、奥林匹克别墅、万达公馆等多套房产,500万股万利集团股票,总价值人民币超过一亿元。